がん保険は加入後すぐだと保障がゼロ!保険で失敗しないために知っておくべき5つの注意点とは?

更新日 2025/03/14

生命保険は、万が一のときに家族を守る大切な保障ですが、加入する際にはいくつかの注意点があります。

「思っていたのと違った」「保険金が受け取れなかった」と後悔しないためにも、事前に理解しておくべきポイントを確認しておきましょう。

1. 免責期間がある

生命保険の中には、加入後すぐに保障が開始されない「免責期間」が設定されているものがあります。特にがん保険では、一般的に「加入後90日間の免責期間」が設けられており、この期間中にがんと診断されても保険金は支払われません。これは、加入直後に診断を受けるリスクを考慮し、保険会社が一定の公平性を保つための仕組みです。

また、医療保険でも加入後一定期間は給付対象とならない場合があるため、契約前にしっかり確認しておきましょう。

2. 告知義務違反に注意

生命保険に加入する際、健康状態や既往歴について告知する義務があります。これを正しく申告せず、持病を隠したまま加入すると、いざ保険金を請求した際に「告知義務違反」と判断され、保険金が支払われない可能性があります。

例えば、過去にがんを患ったことがあるのに告知しなかった場合、保険会社がその事実を把握すると契約が解除されることもあります。契約時には正直に健康状態を申告し、後のトラブルを防ぎましょう。

3. 保険金の支払い条件を確認

生命保険には、保険金が支払われる条件と支払われないケースが明確に定められています。特に注意が必要なのは以下のようなケースです。

-

自殺による死亡:一般的に、加入後一定期間(通常2~3年)は自殺による死亡では保険金が支払われません。

-

危険なスポーツや職業による死亡:スカイダイビングやモータースポーツなど、リスクの高い活動が原因の死亡は、保険金支払い対象外となる場合があります。

-

犯罪行為に関与した場合:契約者自身が違法行為に関与し、その結果死亡した場合、保険金が支払われないことがあります。

これらの条件を理解し、自分のライフスタイルに合った保険を選ぶことが重要です。

4. 解約返戻金の仕組みを理解する

貯蓄型の生命保険(終身保険や養老保険など)には「解約返戻金」がある場合がありますが、加入後すぐに解約すると返戻金がほとんど受け取れないことが多いです。

例えば、契約して1~2年で解約すると、支払った保険料のほとんどが戻ってこないことが一般的です。途中で解約する可能性がある場合は、解約返戻金のルールをしっかり確認し、長期的に加入できるかどうかを考えましょう。

5. 途中で保険料が上がることがある

定期保険や医療保険では、契約時の年齢によって保険料が決まりますが、契約更新時に保険料が上がる場合があります。

特に10年ごとに更新するタイプの保険では、更新時の年齢に応じて保険料が大幅に上がることもあります。

例えば、30歳で加入した際は月額5,000円だった保険料が、40歳で更新すると月額10,000円になるといったケースもあります。

更新型と終身型のどちらが自分に合っているか、しっかり検討しましょう。

まとめ

生命保険は、家族の安心を支える大切なものですが、契約内容をしっかり理解しないと、思わぬ落とし穴に陥る可能性があります。

加入前に以下のポイントを再確認しましょう。

-

免責期間がある:加入直後は保障が開始されない場合がある。

-

告知義務違反に注意:正しい健康状態を申告しないと、保険金が支払われない可能性がある。

-

保険金の支払い条件を確認:自殺や危険な行為が原因の死亡は支払われないことがある。

-

解約返戻金の仕組みを理解する:短期間で解約すると、ほとんど戻ってこないことが多い。

-

途中で保険料が上がることがある:更新型の保険では、更新時に保険料が高くなる可能性がある。

これらのポイントを押さえたうえで、自分に最適な生命保険を選びましょう。

当社では、お客様一人ひとりの状況に合った保険選びをサポートしておりますので、ぜひご相談ください。

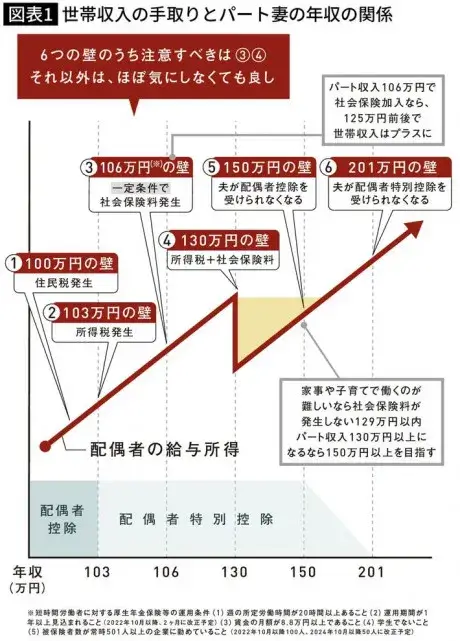

「子供も大きくなったし、働いて少しでも家計を楽にしたいけど、年収の壁って調べてもよく分からなくて…」

「子供も大きくなったし、働いて少しでも家計を楽にしたいけど、年収の壁って調べてもよく分からなくて…」 「106万、130万、150万と壁がたくさんあってややこしいですよね。それぞれの壁の重要度、損をしない働き方についてまとめて解説します」

「106万、130万、150万と壁がたくさんあってややこしいですよね。それぞれの壁の重要度、損をしない働き方についてまとめて解説します」

「多すぎてよく分からないんですが…」

「多すぎてよく分からないんですが…」

「それぞれの壁で年収を調整するのはメリットばかりでは無いので注意が必要です」

「それぞれの壁で年収を調整するのはメリットばかりでは無いので注意が必要です」

「手取りが増えても、万が一の保障とか老後の年金が減っちゃうのか…結局、損をしない働き方ってどうすればいいの?」

「手取りが増えても、万が一の保障とか老後の年金が減っちゃうのか…結局、損をしない働き方ってどうすればいいの?」

「それも当店で相談できますよ」

「それも当店で相談できますよ」